Introduction aux culture(s) numérique(s) : quelques définitions et un état de l'art

Retour au parcours Suivant

Introduction

Le terme de culture numérique (on parle aussi de cultures numériques au pluriel) infuse progressivement le monde des acteurs et actrices de l'éducation au numérique. Qu'ils soient médiatrices et médiateurs numériques, enseignants et enseignants, animatrices et animateurs, travailleuses et travailleurs sociaux, de plus en plus de professionnels appréhendent chacun à leur manière la culture numérique.

Mais de quoi la culture numérique est-elle le nom ? Découvrons dans ce chapitre introductif quelques définitions de chercheuses et chercheurs en sciences humaines, et proposons un état de l'art.

Qu'est-ce que la culture numérique ?

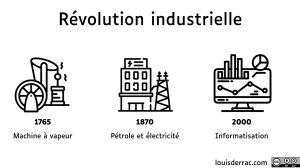

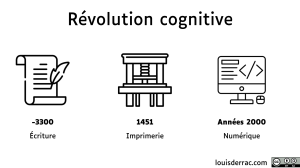

« L’entrée du numérique dans nos sociétés est souvent comparée aux grandes ruptures technologiques provoquées par l’invention de la machine à vapeur ou de l’électricité au cours des révolutions industrielles. Nous serions entrés dans une nouvelle ère de la productivité dont l’information, la communication et le calcul seraient les principaux ressorts. Bref, internet, après le train et la voiture. En réalité, la rupture est bien plus profonde et ses effets beaucoup plus diffractés. C’est plutôt avec l’invention de l’imprimerie, au XVème siècle, que la comparaison s’impose, car la révolution numérique est avant tout une rupture dans la manière dont nos sociétés produisent, partagent et utilisent les connaissances. L’imprimerie a certes eu des effets très immédiats dès ses premiers balbutiements, à commencer par la multiplication et la rapidité de reproduction et de diffusion des textes. Mais elle a aussi été le point de départ d’un ensemble de mutations beaucoup plus subtiles dans les façons de penser, de contester l’autorité, de mettre l’information en mémoire ou en circulation. Comme l’a montré Elisabeth Eisenstein, dans La Révolution de l’imprimé, la réforme protestante, le libre arbitre et le développement du marché ont l’imprimé comme point de départ. Les changements sont intellectuels, religieux, psychologiques autant qu’économiques ou politiques.

Voilà pourquoi il est utile de dire que le numérique est une culture. Le terme est sans doute un peu fourre-tout, mais c’est justement la dimension englobante de la grande transition numérique que cet ouvrage voudrait aborder. »

Voici un extrait de l'introduction de Culture numérique, le livre-cours de Dominique Cardon sur le numérique, son histoire, ses spécificités et ses enjeux. Pour comprendre le terme de culture numérique, il est bien important de comprendre que les technologies numériques ne peuvent pas être vues que comme des outils de production qui auraient permis la troisième révolution industrielle, après le charbon et l'électricité. Car les technologies numériques, on le verra dans les chapitres qui suivent, ont également permis une révolution cognitive et culturelle, dans la continuité de l'invention de l'écriture et de l'imprimerie. En matière de capacité à stocker et transmettre à grande échelle des idées, il faut reconnaître que l'ordinateur et Internet ont ouvert des perspectives formidables.

Il faut toujours prendre le mot « culture » dans son double sens. C’est d’abord une notion anthropologique : les personnes vivant dans un pays ont en général une culture commune qui passe par de nombreux traits du quotidien telle la cuisine ou la manière de se présenter. La manière de se serrer la main est très différente en France du handshake des États-Unis. Ce qui est vrai pour les groupes géographiques ou nationaux l’est aussi pour les groupes informels réunis autour de pratiques qui, par leurs attitudes, leurs références, leur manière de s’habiller, développent des cultures de groupe qui les rendent à la fois reconnaissables et identifiables par les autres et forment un lien, un ciment entre les membres. Pensez ici aux différentes manières de s’habiller entre fans de styles de musique par exemple.

La culture possède aussi, et principalement dans l’usage du mot, un sens lié à la « culture lettrée », c’est-à-dire l’ensemble des éléments, des documents qui ont pu être inscrits sur des supports par l’humanité depuis qu’elle existe, depuis les peintures rupestres jusqu’aux formes contemporaines. Il s’agit du background culturel sur lequel se développe notre capacité à nous projeter dans le futur à partir des expériences du passé.

Extrait de l'ouvrage Introduction à la culture numérique, de Hervé Le Crosnier

Le numérique comme vecteur de mutation anthropologique

Louise Merzeau => Mutation anthropologique

Mémoire et traces. Traces = externalisation de la mémoire

Le numérique, un phénomène pervasif, un fait social total

« Il devient difficile de ne pas refaire toute la sociologie de tous les domaines, car le numérique a ceci de particulier qu’il est “pervasif”, c’est-à-dire qu’il pénètre toutes nos activités, des plus intimes aux plus collectives. » Dominique Boullier

Le numérique constitue aujourd’hui un « fait social total » (Plantard, 2015, d’après Balandier, 1961), dans le sens où il constitue une dimension de chacun des différents aspects de la vie sociale : « Le numérique produit des changements dans tous les aspects de la vie sociale : communication, politique, culture, économie, travail, éducation… Chacun de ces domaines de la vie sociale produit du changement dans sa logique propre, et l’évolution technique n’abolit pas les rapports et les structures antérieures » (Proulx, 2002).

Ressource vidéo : S1E1 Amplification - Enjeux socio-politiques du numérique

Ressource vidéo : Louise Merzeau, les défis anthropologiques du numérique

Culture numérique ou culture générale du numérique ?

Culture ou culture(s) numérique(s) ? Les cultures sont plurielles

Références de l'état de l'art

- Michel Guillou. Le numérique, comme paysage et culture, n’appartient en propre à personne, et surtout pas aux informaticiens. (2018, 24 juin). Culture numérique. https://www.culture-numerique.fr/?p=7593

- Michel Guillou. Dis, papa, le numérique, c’est quoi l’idée ? (2016, 4 septembre). Culture numérique. https://www.culture-numerique.fr/?p=4595

- Jean-François Cerisier. (2012, 4 mai). Mais de quoi la culture numérique est-elle le nom ? | Jean-François Cerisier. https://blogs.univ-poitiers.fr/jf-cerisier/2012/05/04/mais-de-quoi-la-culture-numerique-est-elle-le-nom/

- Bruno Devauchelle. (2012, 9 avril). Quand le numérique devient un fait cognitif culturel& # 8230 ; Veille et Analyse, approche critique. http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1028

- Hervé le Crosnier. (2023, 27 septembre). Introduction à la culture numérique. UFR Humanités et sciences sociales (HSS) - Université de Caen Normandie. https://ufr-hss.unicaen.fr/introduction-a-la-culture-numerique/

- Plantard, P. (2021). Numérique et travail social : entre normes et médiation. Informations sociales, 202, 44-53. https://doi.org/10.3917/inso.202.0044